写真エッセイ「today &」(4/26)に「屋ごもりの日々流れ行き燕来る」を付けた。コロナ禍の「屋ごもり」で、いつもとは違う時間が流れているようだが、季節の廻りは変わらない。自分の中で時間がズレているのだ。

「屋ごもり」という言葉は初めて使った。本当にこんな言葉があるのだろうかと調べたら、あった。「屋籠もり」「直屋隠り(ひたやごもり)」の漢字が当てられていて、辞書には源氏物語「帚木(ははきぎ)」の、「いとひたや籠もりに情けなかりしかば」が例示されていた。

源氏物語は高校生のとき以来、何度もトライし、スタートで難渋し、何度も挫折した。挫折はしたのだけれど、初めの部分だけは繰り返し読むことになった。「帚木」は源氏物語五十四帖の二帖目で、いつもここまで読み、力尽きていたのである。

五月のある雨の夜、光源氏のもとに三人の男が訪ねてきた。このとき源氏は十七歳。そう断定したのは本居宣長である。宣長はかなり綿密な分析をして、源氏物語の年表を作った。この年表を「源氏物語年立(としだて)」という。で、十七歳の源氏を囲んで男たちの女性談義が始まった。これが「雨夜の品定め」として知られるくだり。

談義の初めは、らちもない話である。妻にする女は風雅の道を心得なくてもよいけれど、家事をやるだけで飾り気がないのも考えものだとか、子供らしくて根が素直な女をしつけ直して妻とするのがよいとか、たとえ頼りがなくても女は直しがいがあるとか、勝手放題の注文をつける。

やがて男たちはそれぞれに、体験の子細を語り始める。その結論だけを並べればたしかに品定めだが、話の内容は男たちの苦渋あふれる女性体験である。いや男女のことを度外視すれば、少しのすれ違いが次第にもつれていくという、人間関係の難しさを拾い集めたような談義へと続いてゆくのだ。

たとえば左馬頭(さまのかみ)という男は、いい女だと思ってつき合った相手が、それほどの器量でもなかったので、妻にしようとは思わず、あちこちの女ともつき合っていた、という話を始める。ちなみに左馬頭とは朝廷の馬を飼育、調教する馬寮(めりょう)の長官のこと。

さて左馬頭がつき合った女は気立てがよく、こんなに尽くしてくれるのはなぜだろうと胸が詰まることもあるほどだった。自分に対してただただ従順であった。しかし、とても嫉妬深い。この点を改めさせようと薄情な態度をとったところ、女は腹を立てて恨み言を言った。そこで、「このままなら縁を切ろう。だがお前にひがみ根性がなくなれば、私が一人前になったとき、お前も妻として並ぶ者がない身になるだろう」と教えさとす。

ところが女はこう言う。「見栄えが悪く一人前になれない人が人並みに出世するのをガマンして待つのは平気です。でも夫の薄情に耐えて帰りを待ち、あてのない年月を過ごすのは苦しい。お互い、別れるときがきたのではないでしょうか」

そのあと売り言葉に買い言葉のケンカの果てに、左馬頭は「これが最後だ」と捨て台詞。もちろん本当に別れるとは思わず、懲らしめに手紙も書かず、あちこちで遊びほうけていた。

ある夜更け、祭りの練習のあと、左馬頭には帰るところがなかった。宮中で寝るのは気乗りしない、気取った女の家では気が寒い、そうだあの女の家に行こうと訪ねてみると、いかにも今夜は左馬頭が来るだろうと期待している風情の部屋であった。しかし本人がいない。留守の女房は、彼女は親の家に行ったと言う。空振り。

女は艶のある歌を詠むわけでも、思いを知らせる手紙を書くわけでもなく、ひたすら籠もりきりだった。しかし手紙を書けば返事をくれるし、左馬頭に恥をかかせることはしなかったので、自分を見限ることはないだろうと高をくくっていた。しかし自分が「これからは心を改める」と言わなかったためか、女は嘆く身を持てあまし、あっけなく死んでしまった。

左馬頭が上のように語るくだりで「ひたや籠もり」という言葉が出てくる。

艶なる歌も詠まず、気色ばめる消息もせで、いとひたや籠もりに情けなかりしかば、あへなき心地して、さがなく許しなかりしも、我を疎みねと思ふ方の心やありけむと、さしも見たまへざりしことなれど、心やましきままに思ひはべりしに、着るべき物、常よりも心とどめたる色あひ、しざまいとあらまほしくて、さすがにわが見捨ててむ後をさへなむ、思ひやり後見たりし。

雨夜の品定めは「帚木」の前段で、後段では、この女性談義に触発された源氏が、中流の人妻である帚木のもとに忍ぶ話になる。女性は中流こそが良いと言う男がいたのだ。帚木は源氏の女性遍歴のスタートで、源氏の初々しさと、すでに手練れを思わせる言辞とがない交ぜに展開するのだが、最後は苦い結末を迎える。

帚木はホウキギとも読む。ほうきを作る木である。高浜虚子が「帚木に影といふものありにけり」と詠んだように、「この木の枝にも影があったのか」と驚いたほど、細々の枝を持つ木である。紫式部は光源氏に関わる女性の名を「帚木」でスタートさせることで、帚木という女性の慎ましさと、青春のはかなさを重ねたのだろう。

雨夜の品定めや、源氏と帚木との交情には、女性に対する男たちの圧倒的優位と、その足許の脆弱が見事に描かれて、フェデリコ・フェリーニ監督の映画『道』を思わせる。女は弱くたおやかに、男は強く身勝手に描かれる。男は理不尽で、女は耐える。だがその挙げ句に女が不幸になれば、男はもっと大きな不幸を背負うことになる。『源氏物語』を読み返してはフェリーニの、『道』を思い出しては紫式部の、深々とした観察力と筆力に恐れ入る。

「屋ごもり」に連なって思い起こしたのは源氏物語やフェリーニだけではない。むしろコロナ禍と相まって、『方丈記』の鴨長明(かものながあきら)が思われた。『方丈記』は隠棲の文学と言われるが、隠棲とは俗世間を逃れることである。俗世とは下品の意味もあるが、隠棲に対する俗世とは「様々な人が暮らすありふれた世間」のことだ。

鴨長明はそうした世間から逃れたということだが、『方丈記』を読むと、彼がもうひとつ逃れたかったのは、大きな厄災と、厄災のもたらす人々が苦しむ有様だったようにも思える。『方丈記』にはそれほど厄災の話が多いのだ。それもそのはずで、一一七七年五月から一一八一年八月までのたった四年の間に、大火、竜巻、二年間にわたる飢饉、大地震が連続した。

一一七七年は、鹿ヶ谷の密議が露見して、俊寛が藤原成経、平康頼とともに薩摩の鬼界ヶ島(いまの硫黄島か?)に配流された年である。この事件は、世阿弥、近松門左衛門、倉田百三、菊池寛、芥川龍之介などによって戯曲、小説になったほどの大事件だった。近松の『平家女護島』は『平家物語』や能の『俊寛』を下敷きにした人形浄瑠璃で、その後歌舞伎に移され、多くの名優が二段目切の「鬼界が島の段」で俊寛を演じてきた。

一一八一年は、初の武家政権を打ち立て栄華を極めた平清盛が死んだ年である。前年には源頼朝による挙兵があるなど不穏な中、熱病で死んだ。長明は、こうした栄枯盛衰のまっただ中を生きてきた。時代の大きなうねりの中に矢継ぎ早に出現した厄災は、彼の精神に多大な影響を及ぼしただろう。

だが長明が世間に倦み飽きたのには、もっと大きな理由があった。就職がうまくいかなかったのである。長明は下鴨神社の祢冝の次男に生まれた。祢冝は宮司を助ける身分で、長男がこの職を継いだ。長男が亡くなって継げると思ったら、後ろ盾が土地争いに敗れて失脚し、後継争いに負けた。

その後歌人として名を上げ、和歌所寄人に任じられる。だが藤原氏のような和歌の門の出ではなく、職業と言うにはほど遠かった。さらに下鴨神社の系列社で祢冝の欠員ができたのでこれに応募したのだが、後鳥羽院の推挙を受けていたにもかかわらず、先に後継争いで負けた相手の長男に、この職をさらわれてしまった。それで周りが止めるのも聞かず、閑居生活に入ってしまった。

長明は度重なる身の不運に耐えられず、望んだ就職ができないことにむくれて屋ごもりしたのである。引きこもりと言い代えてもよいだろう。厄災の多発は、そうした不運の背景として、彼の人生を不吉に色取ったにちがいない。

「安元の大火」は宿屋の火の不始末が原因だった。『平家物語』巻第一の最後「内裏炎上」は下のように伝えている。

同四月廿八日、亥剋(いのこく)ばかり、樋口富小路より、火出来て、辰巳の風はげしう吹ければ、京中おほく焼にけり。大なる車輸の如くなるほむらが、三町五町をへだてて、戊亥(いぬい)のかたへすぢかへにとびこえとびこえ焼けゆけば、おそろしなンどもおろかなり。或は具平親王の千種殿、或は北野の天神の紅梅殿、橘逸成のはひ松殿、鬼殿、高松殿、鴨居殿、東三条、冬嗣のおとゞの閑院殿、昭宣公の堀河殿、是を始て、昔今の名所卅(さんじゅう)余箇所、公卿の家だにも十六箇所まで焼にけり。其外殿上人・諸大夫の家々はしるすに及ばず。はては大内(たいだい)に吹きつけて、朱雀門より始て、応田門・会昌門・大極殿・豊楽院・諸司八省・朝所(あいたんどころ)、一時がうちに灰燼(かいじん)の地とぞなりにける。

読んでわかる通り、平家物語は読みやすい古典である。これは読むための文章とした書かれたものではなく、琵琶法師が語るために作られた台本だからだと思う。しかも浄瑠璃のように人形劇も付かないから、聞き手に語り一本で理解してもらうために、分かりやすい言葉を使っている。さらに言えば、琵琶法師が語るのは一時間内外であろうから、一話一話が短く、小見出しを追ってゆくだけで、読みたい箇所がすぐにわかる。

『平家物語』は長明が生きた時代の話である。というか、長明は『平家物語』の作者の一人であるか、監修者の一人だったのではないかという説も有力だ。とくに上の「安元の大火」を初め四つの災厄については、『方丈記』をもとにしていると考えられている。こうなれば隠棲の文学というよりも、特派員レポートのようなものだった。長明は、たとえばつぎのように書いている。

火の光に映じて、あまねく紅なる中に、風に堪へず、吹き切られたる焔、飛が如くして一二町を越えつゝ移りゆく。その中の人、現し心あらむや。

或は煙に咽びて倒れ伏し、或は焔にまぐれてたちまちに死ぬ。

これは堀田善衛が、『方丈記私記』の中で『方丈記』から最初に引用した文である。だれもが知る、「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、 かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」などには一切触れずに、一直線に上のフレーズを取り上げた。そのいきさつをまたの日に。

『21世紀版少年少女古典文学館第十巻徒然草・方丈記』(Kindle)から抜粋

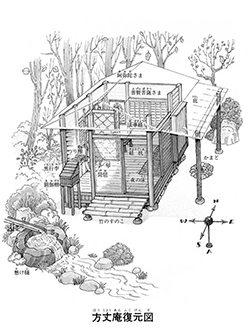

上は『21世紀版少年少女古典文学館第十巻徒然草・方丈記』の挿絵。この庵は簡単に解体して、またすぐ組み立てられるように作ったという。天変地異やさまざまな変化に対応できる、リスクヘッジとしてのポータブルハウスを考えていたと思われる。『方丈記』の後段には、家を建てるについてのコンセプトをかなり詳しく論じた後で、つぎのように書いている。

その家のありさまよのつねにも似ず、廣さはわづかに方丈、高さは七尺が内なり。所をおもひ定めざるがゆゑに、地をしめて造らず。土居をくみ、うちおほひをふきて、つぎめごとにかけがねをかけたり。もし心にかなはぬことあらば、やすく外へうつさむがためなり。そのあらため造るとき、いくばくのわづらひかある。積むところわづかに二輌なり。車の力をむくゆるほかは、更に他の用途いらず。いま日野山の奧にあとをかくして後、南にかりの日がくしをさし出して、竹のすのこを敷き、その西に閼伽棚を作り、うちには西の垣に添へて、阿彌陀の畫像を安置したてまつりて、落日をうけて、眉間のひかりとす。かの帳のとびらに、普賢ならびに不動の像をかけたり。

2020/5/1 NozomN