1946年、ドナルド・キーンは『おくのほそ道』の英訳という、難事業への取り組みを始めた。

The months and days are the travelers of eternity. The years that come and go are also voyagers. Those who float away their lives on ships or who grow old leading horses are forever journeying and their homes are wherever their travels take them.

『The Narrow Road to Oku』Donald Keene月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は、日々旅にして旅を栖とす。

欧米の日本文学研究者の中でも、ドナルド・キーンの業績はひときわ高い。1922年に生まれた彼は、18歳のときに『源氏物語』の英訳本を読み、日本文学にのめり込むキッカケをつかんだ。

コロンビア大学を卒業後、海軍の日本語学校で学び、情報士官として通訳をしたあと、戦争が終わるとケンブリッジ大学に学んだ。それから京都大学に留学し、日本文学研究に本格的に取り組んだ。

日本文学に関する著作は日本語のものの方が多い。それはもちろん日本人向けに書いたからである。しかし同じくらいの分量を、英語圏向けに英語でも書いた。カバーする範囲は万葉集から三島由紀夫まで広範だった。

彼は中国文学にも造形が深かったという。もちろんそうだろう。日本の文学は古典に限らず中国文学の影響が大きく、その由来を読み解くことなしに理解を深めることはできない。

たとえば『おくのほそ道』の書き出しにある、「月日は百代の過客にして」は、

それ天地は万物の逆旅、

光陰は百代の過客にして、

浮世は夢のごとし

という李白の詩に拠っている(「逆旅」は「旅の宿」の意味)。この桃李の宴を詠った李白の詩は、当時の日本で相当流布され、引用されたらしい。有名なところでは井原西鶴の『日本永代蔵』や、大淀三千風の『日本行脚文集』がある。この二人もまた、ある意味では屈指の句人である。

もともと歌の道では、古人や古典が紡ぎ出したものに、思いを寄せて詠うことがひとつの心得でもあった。したがって歌句を理解するには、それが何に思いを寄せているか(これを歌枕という)を、古今に目を凝らしながら探ることが欠かせない。

『おくのほそ道』で、白河の関の手前、蘆野の里にさしかかって芭蕉が詠んだ句がそうである。

また、清水流るる柳は、蘆野の里にありて、田の畦に残る。この所の郡守戸部某の「この柳を見せばや」など、をりをりにのたまひ聞こえたまふを、いづくのほどにやと思ひしを、今日この柳の陰にこそ立ち寄りはべりつれ。

田一枚植えて立ち去る柳かな

芭蕉が立ち寄り、立ち去った柳は、ただの柳ではない。芭蕉が敬愛する西行が立ち寄り、

道のべに清水流るる柳かげしばしとてこそ立ちどまりつれ(新古今和歌集)

と詠んだとされる柳である。この言い伝えが、柳の朽ち木の精が老人となって現れて語る、謡曲『遊行柳』となった。芭蕉はこの謡曲をこころに鳴らし、西行を偲び、自らが早乙女たちにまじって田一枚植える幻想にひたった(他にいくつかの解釈もある)。

芭蕉にとって大切な古人の系譜は、宗祇、西行、李白、杜甫であるから、ドナルド・キーンはこうした人たちにも研究を広げて、『おくのほそ道』の英訳を進めていった。

しかしそれはそれとして、欧米の人たちに、『おくのほそ道』の文学性は伝わったのだろうか。歌枕が引率する古人や故事への思いは別としても、やまとの国の文学的風土が理解されるものだろうか。

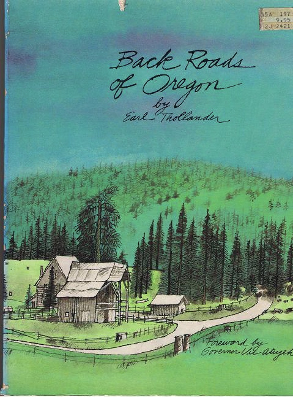

常々そのように疑がっていたのだが、30余年前にポートランドの本屋で、『Back Roads of Oregon』(Earl Thollander著)という本を見つけたとき、おや、という感じを受けた。

▲「オレゴンの奥の細道」といった詩情溢れる本。AmazonUSAではいまでも手に入る。

▲『Back Roads of Oregon』の挿絵。オレゴン州の西海岸の町Newportに流れ込むYaquina川に係留された古船が描かれている。オレゴンのBack Roadには、いたる所にインディアンの地名が残り、小さな昔話が残っている。

歴史が浅いアメリカは、日本のように飛鳥、平安、鎌倉時代を持っているわけではない。したがって歌枕とは言っても、そこに射し届く古人の光は弱いものだろう。しかしそれでも、この本からは、『おくのほそ道』的な心情がかすかに伝わってくる。

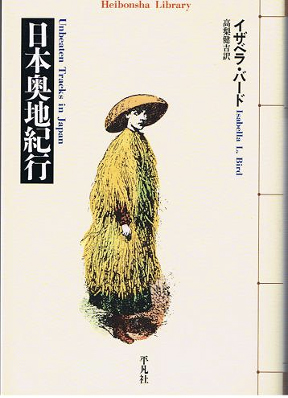

それは明治時代に東北・北海道を一人で旅した英国女性、イザベラ・バードの『日本奥地紀行』に感ずる心情と同じだ。日本の奥地を外国人の目で捉えながら、感受のモードが和式にスイッチしているのである。

▲イザベラ・バードは日本だけでなく、アメリカ、カナダ、オーストラリア、マレー半島、チベット、朝鮮など、生涯の大半を旅で終えたという。表紙は蓑傘姿を自身でスケッチしたもの。

バード女史は日光に行き、縁あって金谷家に泊まる。日光の村長で、後に金谷ホテルを創始した金谷家である。「やることがなく、自分の家と庭を絶えず美しくするのが仕事」の金谷さんは、じつは神社の雅楽演奏の指揮者であった。

この金谷さんをバード女史は、「キーキーという不協和音を演奏する指揮者」と描く。雅楽を感覚的に受け入れられないのだ。しかしその一方でバード女史は翻訳する。

色は匂へど 散りぬるを 我が世誰そ 常ならむ

有為の奥山 今日越えて

浅き夢見じ 酔ひもせず色や香りは消え去ってしまう。

この世で永く続くものは何があろうか。

今日という日は無の深い淵の中に消える。

それはつかの間の夢の姿にすぎない。

そしてほんの少しの悩みをつくるだけだ。

欧米人の感性が和魂に届かないことを心配するよりも、日本に生まれ育ったぼくたちが、やまと心を継承できないことを顧みた方が良い、そう思わせる感受性である。

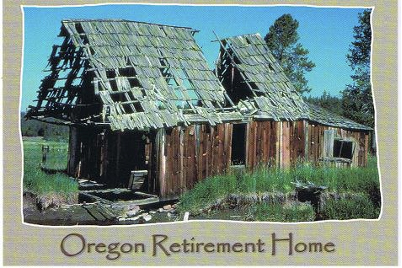

ポートランド国際空港にある土産物屋〈Made in Oregon〉には、不思議な絵ハガキが売られていた。今にもくずおれそうな家、見捨てられた土地、立ち枯れた木ばかりの風景、といったものだった。

▲「オレゴン・リタイアメント・ハウス」と案内された絵ハガキ。このような絵ハガキのジャンルがあることに今さらながら気づいた。

これらの絵ハガキのキャプションには、芭蕉が奥州藤原氏の栄華の跡を目にして詠った、つぎの句があってもおかしくはないだろう。

夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡

五月雨を降り残してや光堂

2021/4/24 NozomN